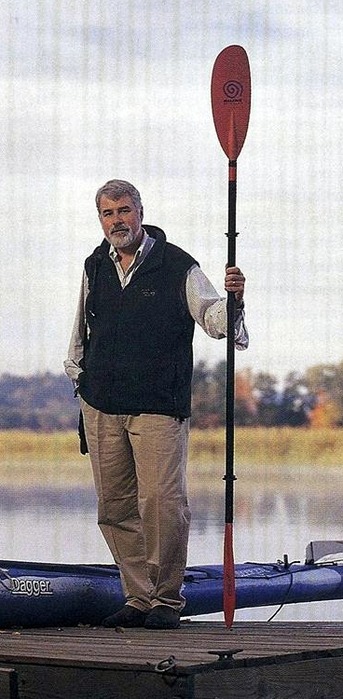

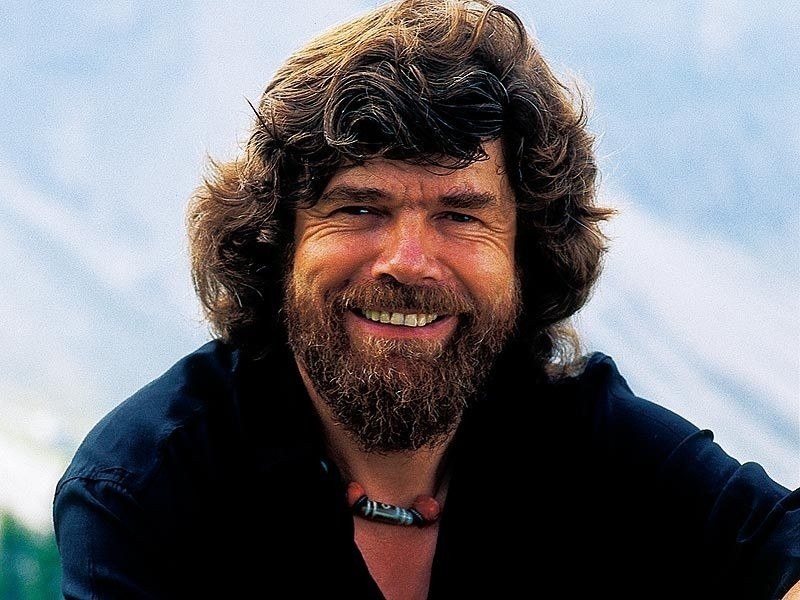

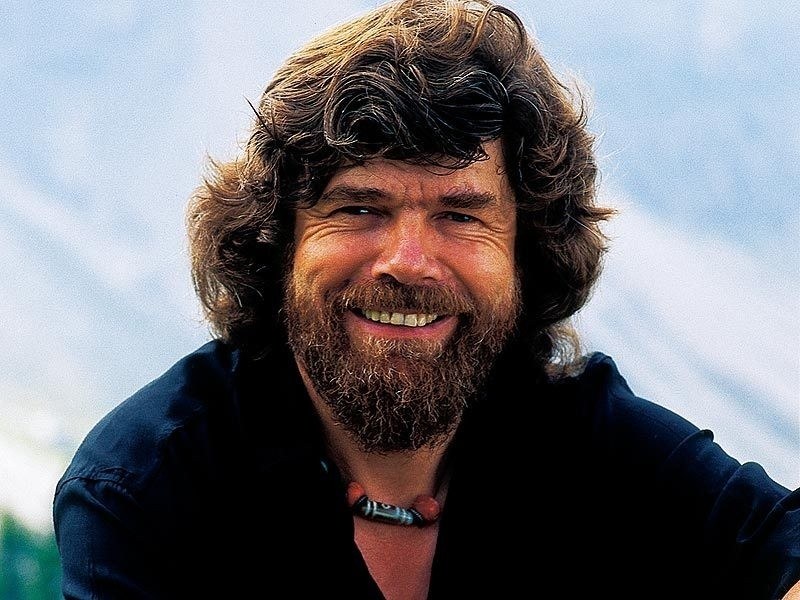

Месснера называют альпинистом всех времен, и имя его неизменно появляется в печати с эпитетами превосходной степени: самый удачливый альпинист, самый плодотворный альпинистский писатель, самый страстный защитник природы, наконец, самый популярный человек вообще, превосходящий по популярности известнейших спортсменов и артистов... И все это вдобавок к вееру его фактических альпинистских рекордов. Наш современник Месснер на глазах у нас становится легендой.

В 1986 году Месснер взошел на вершины Лхоцзе и Макалу в Гималаях и таким образом стал первым человеком, побывавшим на всех восьмитысячниках мира.

Райнхольд Месснер может служить эталоном целеустремленности, работоспособности и одновременно противоречивости в делах и утверждениях. Чтобы хоть как-то приблизиться к пониманию этой незаурядной личности, присмотримся прежде всего к его альпинистской биографии.

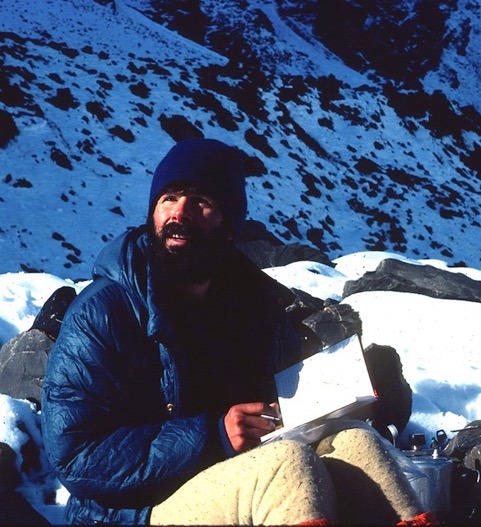

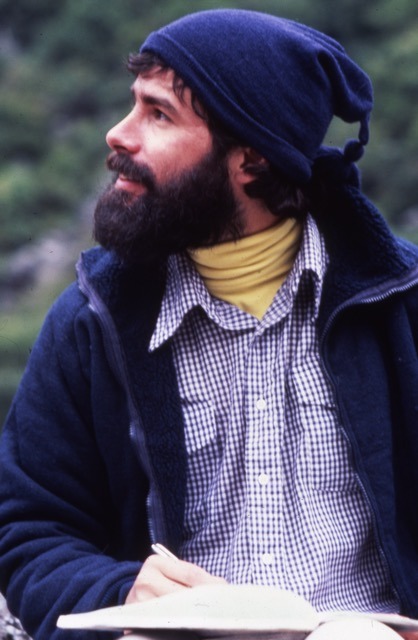

Впервые Месснер приехал в Гималаи в 26 лет (1970). К этому времени он прошел сложнейшие стены Западных и Восточных Альп, побывал на Кении в 1971 году (5195 м), в 1969 году вместе с Петером Хабелером взошел на Иерупайю в Перуанских Андах (6643 м) по юго-восточному снежно-ледовому гребню, технически очень сложному. Однако альпинистом с большой буквы он в это время еще не был, хотя уже в тот первый свой приезд покорил Нангапарбат.

Восхождение на второй восьмитысячник – Манаслу (8163 м) – состоялось в 1972 году по непройденному маршруту (с юга). В 1975 году Р. Месснер и его партнер Петер Хабелер совершили образцовое восхождение на Хидден-Пик в Каракоруме (8068 м), по непройденному пути (с севера), без кислородных приборов. 8 августа они начали подъем, 10 августа достигли вершины, 12 августа были в базовом лагере. Этим восхождением началась эпоха так называемых альпийских восхождений на восьмитысячники. Движение в альпийском стиле, то есть максимально облегченно и максимально быстро, означает в условиях восьмитысячников восхождение без предварительной обработки маршрута – без разбивки промежуточных лагерей, без челночных переносок грузов наверх по заранее навешенным перилам, без помощи носильщиков. Это было смелое начинание, которое дало возможность резко сократить стоимость и сроки экспедиций, позволило использовать очень недолгие периоды хорошей погоды. При альпийском стиле все бесчисленные аспекты альпинистской работы фокусируются на одном человеке (даже если их двое или четверо), требуя от него особой подготовки ввиду полной личной ответственности, самоконтроля и самооценки.

Слава первого альпиниста мира пришла к Месснеру в 1978 году. 8 мая он и Петер Хабелер взошли на Эверест по обычному пути через Южную седловину, как и первовосходители. Новое слово этого восхождения: впервые на Эвересте без кислородных приборов и быстрый темп, вызванный, как объясняет Месснер, нежеланием ночевать без кислорода выше 8000 метров. За один день они достигли вершины, выйдя из лагеря на седловине (7900 м) и спустившись на нее. Оценить этот темп можно, лишь сравнивая его с темпом других восхождений. Первовосходители Тенцинг и Хиллари штурмовали вершину из лагеря IX (8054 м) и спустились на Южное седло; два американца в 1963 году ночевали на подъеме на высоте 8350 м и имели холодную ночевку на спуске на высоте 8540 м; индийцы выходили из лагеря на 8518 м; холодные ночевки были еще у ряда групп (см. «Эверестскую хронику 1982-1988 гг.»).

Ровно три месяца спустя Месснер осуществил свою «безумную идею», зародившуюся еще в 1970 году во время трагического спуска с Нангапарбата, – взойти на эту «гору ужасов» в одиночку по непройденной Диамирской стене. Месснер объявил свое восхождение «первым абсолютным соло на восьмитысячник по новому пути». Всего три носильщика участвовали в подноске грузов под стену. Наверх он взял рюкзак весом 15 кг, в котором были: легкая палатка, спальный мешок, подстилка под мешок, кошки, ледоруб, веревка, один скальный крюк, один ледобур, газовая плитка, питание на 10 дней. Строгие критики не простили Месснеру этого единственного крюка, считая это нарушением принципа «свободного лазания», на котором Месснер всегда настаивал. Позже, в 1980 году Месснер отказался не только от крюка, но и от веревки. Но нам, безусловно, хотелось бы поставить другие акценты, подчеркнуть смелость и даже кажущееся безрассудство всего замысла, который опирался, однако, на правильную оценку Месснером своих сил. Далее – мощный темп: 3500 метров с тремя ночевками на маршруте (не считая лагеря на морене). В книге «Нангапарбат в одиночку» Месснер пишет о том, что самое трудное в этом восхождении состояло в преодолении страха перед одиночеством. Это соло и было предпринято им ради борьбы с собственным страхом.

В 1979 году состоялась встреча с самой красивой и самой суровой среди восьмитысячников – вершиной К-2 (8611 м). Экспедиции Месснера не удалось пройти новый маршрут, и связка Р. Месснер – М. Дахер поднялась на вершину по классическому пути в альпийском стиле за пять дней. Это восхождение Месснер оценивает как относительно легкое. По возвращении в Европу он заявил, что на К-2 он почувствовал границы своих возможностей и что Эверест-78 был всего лишь разминкой по сравнению с К-2.

Границы собственных возможностей интересуют его более всего во время одиночного восхождения на Эверест в августе 1980 года. Оно было совершено в тактике абсолютного соло, без кислородного прибора и других технических средств, но главная новизна этого восхождения – муссонный сезон, то есть время, немыслимое для восхождений в Гималаях. Вместе с поляками, совершившими в феврале этого же года фактически зимнее восхождение, Месснер способствовал снятию сезонных запретов на Эвересте.

В 1982 году Месснер осуществил блистательный «хет трик», взойдя на Канченджангу (8586 м), Гашербрум II (8035 м) и Броуд-Пик (8047 м). В 1983 году он снова среди первопроходцев: Месснер, Михаэль Дахер и Ганс Каммерландер прокладывают частично новый маршрут на Чо Ойю (8201 м) – по юго-западной стене.

Весь мир считал победы Месснера, и остановиться перед последними четырьмя восьмитысячниками уже было не в его власти. Что бы ни говорил он сам или другие о нем – теперь это уже была логика спортивной борьбы. Гималайский альпинизм к этому времени стал настоящим спортивным состязанием. По пятам Месснера шли другие альпинисты, которые могли и обогнать лидера, «взяв» набор восьмитысячников раньше него. Швейцарец Марсель Рюди в течение одного года побывал на пяти восьмитысячниках, причем три из них он покорил за 15 дней. Явно более высокий темп, чем Месснер держал поляк Ежи Кукучка. Трезвый анализ ситуации и спокойный расчет своих возможностей помогли Месснеру остаться абсолютно и бесспорно первым. Месснер принимает решение завершить свою идею без лишнего риска, не отвлекаясь ни на что постороннее. Он оставляет пост издателя журнала «Альпинизм» в Мюнхене и сосредоточивается на последних четырех восьмитысячниках, которые покоряет лишь иногда по «спокойным» классическим маршрутам: 1985 год – Аннапурна (8091 м по северозападной стене в экстремальных условиях) и Дхаулагири (8167 м), 1986 год – Макалу (8463 м) и Лхоцзе (8516 м).

Итак, Райнхольд Месснер к 42 годам покорил все восьмитысячники мира, осуществив мечту, зародившуюся у него в 1982 году. Тогда как, впрочем, и много позже, эту идею никто не принимал всерьез – общество не воспринимает «безумных идей», пока они не осуществятся. Путь его к блистательному титулу богат выдающимися спортивными достижениями и большими печалями...

Райнхольд и его младший брат Гюнтер вошли весной 1970 года в состав международной гималайской экспедиции, организованной К.М. Херлигкоффером в память Зигфрида Лёва, погибшего на Нангапарбате в 1970 году. Цель экспедиции – Нангапарбат по южной (Рупальской) стене. Обстановка в экспедиции не была дружелюбной, участники, в особенности Райнхольд Месснер, были раздражены вялостью Херлигкоффера, отсутствием у него четкого плана восхождения. Райнхольд и Гюнтер проявляли нетерпение и недовольство, а руководитель не имел ни характера, ни авторитета, чтобы нейтрализовать горячность братьев и тем более сплотить отдельных горовосходителей в единую команду для надежного штурма вершины. Мы бы сказали, что запас прочности в этой экспедиции был очень невелик. Последовавшие затем несчастья многократно описаны в литературе и приобрели всемирную известность как «история с ракетами», которая вкратце состояла в следующем. После длительного пережидания непогоды, в обстановке нервозности и ссор было принято решение о еще одной (последней) попытке штурма вершины – и принято, надо подчеркнуть, не руководителем, а Райнхольдом Месснером. К 25 июня Гюнтер и Райнхольд находились в лагере V (7350 м, начало желоба Меркля). Еще два участника, Куэн и Шольц, поднеся грузы, остались в лагере IV. 26 июня по рации Райнхольд договорился с базовым лагерем (лично с Херлигкоффером) о дальнейшем движении. Если официальный прогноз подтвердит опасения насчет плохой погоды, то базовый лагерь сообщает об этом наверх красной ракетой. В этом случае рискует один Райнхольд: он попытается в блицтемпе взойти на вершину. Если же прогноз будет хороший, базовый лагерь дает синюю ракету. Тогда Гюнтер, Райнхольд и еще один участник выходят на обработку желоба Меркля, после чего к ним присоединяется четвертый, и они все вместе пытаются взойти на вершину. Такова договоренность. А происходит все не так. На 27 июня обещана великолепная погода. Но ракеты перепутаны, вместо синей дана красная. Райнхольд действует согласно договоренности, в 3 часа утра он стремительно выходит наверх один, без веревки. Через некоторое время Гюнтер, видя, что погода хорошая, действует на свой страх и риск: идет вслед за братом, конечно же, тоже без веревки и безо всего прочего, с чем ходят группы. В 17 часов братья обнялись на вершине. На спуске у Гюнтера начинается горная болезнь, в результате чего – ночевка на перемычке Меркля, чуть ниже Южного плена вершины, без палатки, еды и питья. Утром 28 июня еще одно роковое непонимание: Куэн и Шольц слышат крики Райнхольда и проходят мимо метрах в 80—100, считая, что у братьев все в порядке. Без веревки Райнхольд и Гюнтер не решаются спускаться по пути подъема (по стене Рупала), они спускаются в сторону Диамира. Уже в самом низу Гюнтер погибает в ледовом обвале, а Райнхольд после безуспешных ночных поисков брата спускается в долину с обморожениями II и III степени. В Европе эта трагедия усугубилась взаимными обвинениями и оскорблениями, причем никто не остался в долгу. Райнхольду, который в 1971 году опубликовал без согласования с Херлигкоффером книгу «Красная ракета на Нангапарбате», пришлось уплатить штраф за нарушение договора об экспедиционных публикациях.

Было омрачено трагедией и второе восхождение на восьмитысячник, в 1972 году. На этот раз погиб партнер по связке Франц Эгер, который, на пути к вершине отстал от Райнхольда, повернул назад и потерялся в снежном буране буквально в нескольких шагах от палаток. Во время поисков Эгера погибает также участник второй связки. Эти трагедии, разыгравшиеся на глазах Р. Месснера и их резонанс в прессе, наложили тяжелый отпечаток на его характер, заставили о многом задуматься, повлияли на всю его последующую деятельность в горах. Горы, более чем все остальные «свободные стихии», представляют опасность для жизни человека. Альпинизм всегда связан с риском. Риск – сложное социальное и философское понятие, и в данном очерке невозможно подступиться к нему. Впрочем, имеется даже формула риска, что-то вроде Р=С(л)/С, где Р (риск) – отношение случайностей, которые данная личность умеет преодолевать, к случайностям, которые могут этой личности встретиться на данном маршруте. Эта формула кажется безнадежной. Вывод из нее один: риск всегда остается, даже если человек умеет свести его, как ему кажется, к минимуму. К тому же безусловно верно и то, что на четырнадцати восьмитысячниках риск по крайней мере в четырнадцать раз больше, чем на одном...

В чем же секрет успеха Месснера? Некоторые видят ответ на этот вопрос в уровне современной техники, вооружившей альпинизм, что называется, до зубов. Правда, Месснер выступает как раз против «технизации» альпинизма, он принципиальный сторонник минимальных технических средств на горе, однако, и он признает решающую роль в своем успехе таких предметов, как легкая палатка, легкий (титановый) ледоруб, кошки, газовая плитка и т. д. Будучи у нас на Кавказе в 1983 году, он бесконечно радовался приобретению высококачественного советского «железа», обмененного, между прочим, на высококачественную же альпинистскую одежду и обувь. Безусловно сказался на его успехе современный уровень горной медицины, физиологии, диететики, не говоря уже о самолетах, дорогах, об отношении к альпинизму правительств Непала и Китая. Все это необходимый фундамент, без которого не было бы Месснера, но который не делает всех альпинистов Месснерами. Одной из составляющих успеха Месснера является его профессиональный подход к альпинизму. Он вырос в горах, лазит по горам с раннего детства. Вопросы страховки никогда не стояли перед ним: если бы он не лазил абсолютно надежно, он бы не дожил до своего триумфа. Подготовка к высотному восхождению состоит у него из ежедневных тренировок, целенаправленных, основанных на знании физиологии и столь интенсивных, что наблюдатели называют их мазохистскими. Месснер применял даже сбрасывание веса посредством научно поставленного голодания. В период интенсивной подготовки Месснер может сконцентрироваться на альпинизме, отбросив буквально все. Профессиональный подход дает Месснеру большие преимущества, у него больше шансов выжить в высотных переделках. История научила нас не искать секретов в особых физических данных первопроходцев, герои сами создают свое физическое состояние. Но в случае с Месснером умение «сделать себя» сочетается со счастливой конституцией: соотношение роста и веса 174/64. Сам Месснер склонен видеть главную причину своего «везения» не в физической силе или техническом умении и, конечно же, не в снаряжении: «Если мне удалось подняться на все 14 восьмитысячников и остаться живым, это потому, что я всегда знал, когда нужно остановиться; я чувствовал, когда риск был слишком велик. Я терпел поражения, отступал в 11 гималайских экспедициях, и поэтому я жив». Эти слова свидетельствуют о том, что Месснер владеет высшим альпинистским искусством, доступным единицам, – искусством отступать. Месснер не один раз отступал из-под Макалу, Дхаулагири, Лхоцзе, Чо Ойю, Нангапарбата. Одиннадцать отступлений – это тоже рекорд, из числа тех рекордов, о которых редко пишут, которые редко стараются перекрыть. Только альпинисты знают, сколько силы воли и мужества нужно для отступления там, где есть хоть что-то, что оправдывало бы движение вверх. Может быть, именно этого особого мужества не хватило Мэллори и Ирвину в 1924 году? Деятельность Месснера дает новый материал для размышлений над «тайной Мэллори», интерес к которой в мире не ослабевает, и к которой часто обращается Месснер в книге «Хрустальный горизонт». Набор восьмитысячников Месснера можно считать законченным экспериментом, поставленном им на самом себе. Эксперимент оказался удачным не случайно – это результат высочайшей личной надежности его исполнителя. Возвращаясь к теме риска, можно сказать, что Месснер никогда не играл со смертью. Феномен Месснера давно является предметом пристального изучения. Все наши вопросы касаются фактически сущности человеческого духа, которая так ярко проявилась в этом альпинисте, и они еще долго будут оставаться без ответа. Невозможность прямых и окончательных ответов на них компенсируется радостью соприкосновения с великой личностью, деятельность которой проходит в столь «высокой» сфере.

Один из путей познания феномена Месснера – его книги. В «Хрустальном горизонте» описывается высшее из его спортивных достижений – Эверест-80. Это было абсолютное соло с тысячью «без»: кислорода, веревки и крючьев, без подготовленных биваков на маршруте, без группы подстраховки, без моральной и психологической поддержки, без надежды хотя бы услышать человеческий голос (без рации). И без внутренней защиты. Доминирующий образ книги – горизонт, ограничения вне и внутри человека и их преодоление с помощью крайних физических нагрузок на труднейших альпинистских восхождениях. Автор обращается к самой сущности человека, говоря, что Эверест до предела обнажил его душу, как бы лишил ее защитных оболочек и тем самым позволил ей слиться с необъятным внешним миром. Цель этого трудного восхождения для него – прежде всего познание себя. Один из ранних биографов Месснера Родерих Менцель в книге «Великие спортсмены. Райнхольд Месснер» (Дюссельдорф, 1981, на немецком языке) выражает сомнение в возможности применять для самопознания столь сильное средство, как деятельность в условиях кислородного голодания, когда по приговору врачей, должен давать сбои сам орган самопознания. Книга дает в этом смысле ценный материал, показывающий победу сознания. Месснер заставлял себя не только двигаться, но и мыслить, копить впечатления. Документальная передача рваных мыслей с повторами, недоговорками, переключениями воспринимается как законный художественный прием, отражающий реальную тяжесть восхождения.

Можно сказать, что Месснер совершил открытие в области человеческих переживаний и их описания. В ряде своих книг он подвергает анализу чувство страха, тем самым разбивая романтическое представление о герое, не ведающем страха. То же самое и в большей степени он делает и в книге «Хрустальный горизонт». На первых страницах о чувстве страха говорится как о философской категории: страх является условием активной жизни, он мобилизует силы на преодоление опасности, то есть присутствует всегда. В эпизоде падения в трещину на стене Северной седловины страх рассматривается анатомически, как рефлекторное дрожание тела. Месснер испытывает чувство страха, но не боится его – таков результат исследования им этого чувства. У Месснера достаточно мужества и уверенности в себе, чтобы не бояться неблагоприятных о себе отзывов, порой очень серьезных. Он неоднократно подвергался упрекам в том, что дает дурной пример для подражания, его обвиняют в развращении юношества и считают ответственным за жизнь тех, кто, не обладая спортивными данными своего кумира, устремляется в горы в одиночку. Что ж, подобная боязнь за молодежь стара как мир, и приводя в своей книге эти высказывания без комментариев, Месснер добивается правильного впечатления о себе. Стоит напомнить, что в свободное от горовосхождений время одна из главных его забот – школа альпинизма на его родине, в Южном Тироле. А в 1984 году вышел в свет учебник по альпинизму, в котором Месснер пропагандирует свои принципы поведения в горах: максимальная безопасность при занятиях альпинизмом, бережное отношение к природе, приверженность альпинистским традициям.

Нет, Месснер не мизантроп, не монстр, не одиночка. «Один на восхождении, но не в жизни», «уединение, но не одиночество» – он знает цену истинной дружбе.

Словами своей спутницы Нены, которая тоже не щадит его, Месснер выражает одну из наиболее сильных идей книги – о высокой цене, которую платит человек за честолюбивое желание покорить гору. Со слезами на глазах, по-детски доверчивый, буквально прозрачный физически и душевно, преодолевший последние метры до палатки на плечах у женщины – именно в этом состоянии он наиболее человечен и наиболее близок читателям.

Итак, альпинизм конца XX века дал нам нового героя в жизни и в литературе. Его называют то романтиком, то антиромантиком, он полон противоречий, он счастлив, и несчастлив. Месснер бежит из города, – и ему удается раствориться в космосе, почувствовать себя частицей мироздания. Он умеет переживать моменты не только гармонии, но полного растворения в природе. Однако старый романтик никогда в нем не исчезнет – ибо ему нужен, как он говорит, и западный мир. Один из самых раскованных и независимых людей современности оказывается одновременно типичным представителем Запада и даже своей долины, узость которой он так стремится преодолеть. Оставив в стороне его взаимоотношения с родным для него западным миром, обратим внимание на страницы книги, посвященные Тибету. Месснер влюблен в Тибет, как он влюблен и в другие горные страны, в которых ему приходилось бывать. Эта любовь, помноженная на талант, подарила нам целый ряд прекрасных описаний природы, людей, архитектуры. Эта же любовь заставляет его волноваться из-за разрушений, причиненных тибетским святыням во времена культурной революции. Его волнение оправдано. Месснер попал в Тибет как раз накануне коренного поворота политики КПК в сторону ликвидации последствий культурной революции и, конечно, не мог видеть результатов этого поворота. Но альпинист Месснер далек от глубокого понимания политической жизни Тибета, что и естественно, и извинительно, ибо – перефразируя его же собственные слова, – чтобы понять Тибет, нужно иметь там тысячелетние корни. Подробное обсуждение этого вопроса увело бы нас далеко в сторону от альпинистской тематики, основной в книге. Наиболее интересные моменты истории и политики Китая, затронутые в книге, комментируются, в примечаниях. Книга снабжена ценным справочным материалом.

Хроника покорения Эвереста в ней охватывает события с 1892 по 1981 год включительно – на момент выхода книги в свет. Учитывая особую важность этого материала для читателей-альпинистов, мы не сочли себя вправе ограничиться переводом хроники. Она дополнена данными из более ранней книги Месснера «Эверест. Экспедиция к полюсу», 1978. Тот, кто захочет составить для себя более детальное представление об истории освоения и покорения этой горы, по-видимому, обратится к соответствующей литературе. На русском языке есть только краткое изложение ранней истории Эвереста и хроника до 1956 года в книге П. С. Рототаева «Покорение гигантов», М., 1958.

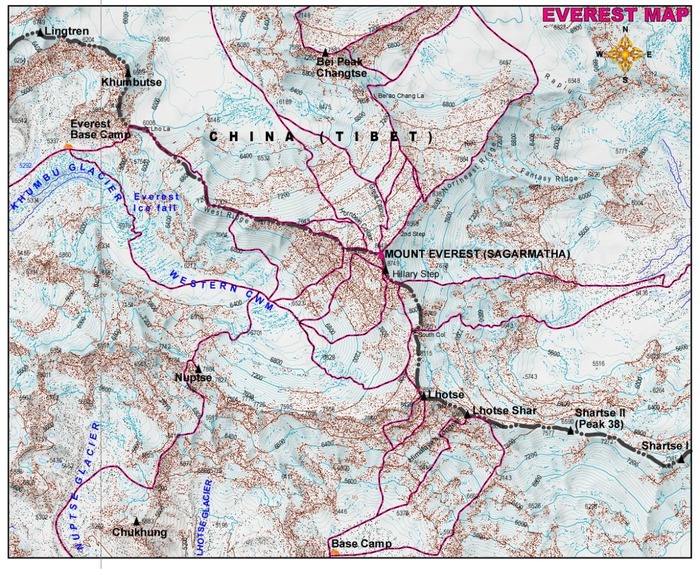

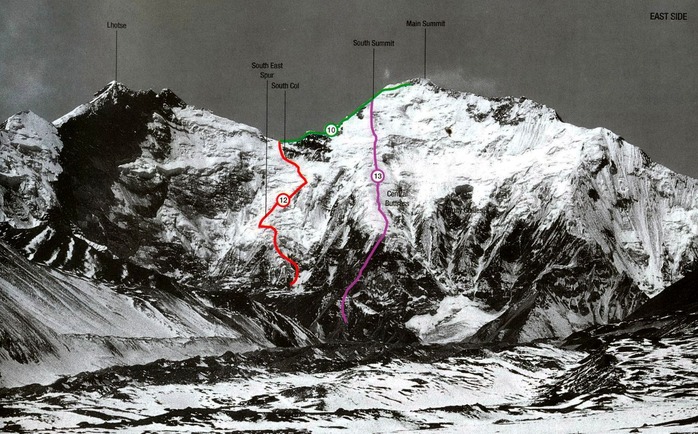

В русском переводе месснеровской хроники мы опустили информацию о якобы имевшей место русской экспедиции 1952 года. Наша альпинистская история у нас на ладони, еще живы люди, наперечет знающие все альпинистские события того года. Переводчик и издательство «Планета» надеются на доверие Месснера к нашим мотивам, не позволяющим нам культивировать эту совершенно очевидную для нас выдумку. Отдавая должное жанру, мы продолжили хронику до момента выхода в свет настоящего перевода, поместив ее в качестве приложения. В целях унификации фактов и в надежде на их дальнейшую статистическую обработку «Эверестская хроника 1982—1988 гг.» представлена в форме, принятой в книге «Эверест-82» (автор хроники Е.Б. Гиппенрейтер). Работая над продолжением хроники Гиппенрейтера, мы столкнулись с несовпадениями в нумерации восхождений в зарубежной и советской хронологии Эвереста. Несовпадение вызывается главным образом отсутствием полной ясности с китайскими экспедициями. Если считать китайское восхождение 1960 года успешным, то порядковый номер советского восхождения будет 25 (так в книге «Эверест-82»), если же не учитывать его (как это делают 3. Ковалевский и Я. Курчаб в книге «На Гималайских вершинах», Варшава, 1983 на польском языке) – то советское восхождение будет иметь номер 24. Общий порядковый номер советской экспедиции 62, если не учитывать вторую и третью попытку китайцев в 1966 и 1968 гг. (так в книге «Эверест-82»), и 64, если эти попытки учитывать (так, например, у Месснера, Ковалевского и Курчаба). Мы предпочли учитывать по возможности все, что и отразилось в нумерации восхождений в «Эверестской хронике 1982-1988 гг.». К числу справочных материалов относится также карта-схема маршрутов, пройденных на Эвересте. К восьми маршрутам, обозначенным на схеме Месснера, мы добавили последующие прохождения, в соответствии с имеющимися у нас данными.

Литература по Эвересту, как известно, огромна. Однако советскому читателю затруднительно составить о ней представление ввиду самой простой причины: у нас нет никакого библиографического указателя по этой теме. Указатель в книге «Хрустальный горизонт» содержит 120 наименований – и это ценно уже само по себе. Этот материал был также доработан нами в соответствии с правилами публикации библиографий. Над материалами Приложений к книге Р. Месснера кроме переводчика работали:

Карпович Наталья Марковна – сотрудник Института Востоковедения АН СССР – консультант по Непалу и собственным наименованиям непальского происхождения.

Богословский Василий Алексеевич – сотрудник Института Дальнего Востока АН СССР. Им проконтролирована вся обширная «тибетская» сторона книги, приведены в соответствие с современной транскрипцией собственные наименования тибетского происхождения, составлены комментарии по Тибету.

Фрейдман Андрей Витальевич – московский инженер, альпинист, автор публикаций по альпинизму. Он составитель «Эверестской хроники 1982-1988 гг.»; собранные им материалы по истории Эвереста использованы в настоящем предисловии и в «Маршрутах на Эвересте».

Ройтер Тильман – австрийский русист, преподаватель Венского университета. Он любезно проделал для нас работу по сверке библиографического указателя Р. Месснера, снабдил наименования указателя необходимыми выходными данными.

Можно не сомневаться, что нас ожидают новые открытия Р. Месснера как в сфере практической деятельности, так и в области художественного слова. Хочется также надеяться, что будет пополняться пока еще очень короткий список его книг, переведенных на русский язык.

27 июня 1980

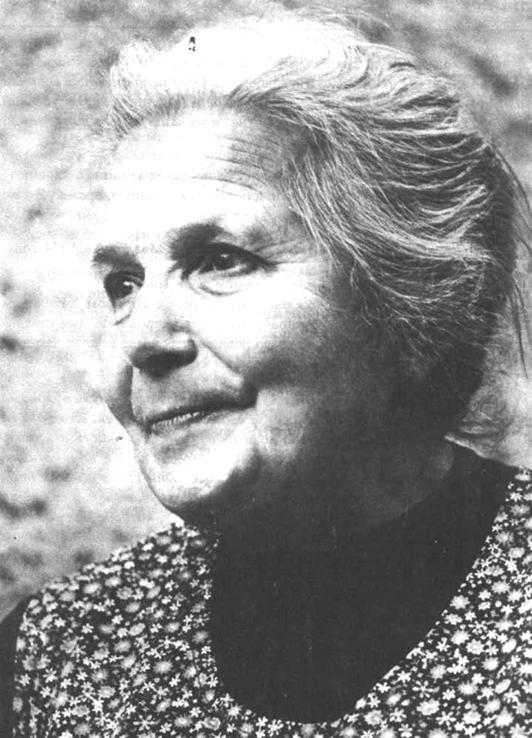

Дорогой Райнхольд!

Пишу тебе в Тибет, хотя не знаю, застанет ли тебя мое письмо. Ведь ты живешь совершенно в другом мире по сравнению со своими братьями, я имею в виду не только горы.

Я знаю, ты не можешь иначе, но будь осторожен!

Ровно десять лет назад ты был с Гюнтером на Нангапарбате.

Тогда я надеялась, что это в последний раз.

Но ты снова пошел в горы, и несмотря ни на что я не удерживала тебя. Я не делаю этого и теперь. Между тем здесь, в Европе, многое переменилось, горизонт становится все уже.

Я все лучше понимаю твой образ жизни.

Если у нас начнется война или революция, – оставайся в Тибете. Но будь осторожен.

Я все время думаю о тебе.

Твоя мама

Эверест – с севера – с юга – в одиночку

«О восхождении на Эверест люди мечтали еще 30-40 лет назад, – писал в 1921 году сэр Фрэнсис Янгхазбенд. – Этот непокоренный исполин волнует всякого альпиниста. Пусть нет ни денег, ни времени, ни условий для подготовки – желание взойти на высочайшую вершину земли не оставляет тех, кто любит горы».

Но что влечет человека на Эверест, уже неоднократно побежденный? Да к тому же в самое неподходящее для этого, муссонное, время? Я уже был однажды на его вершине. Зачем же еще раз?

«Потому, что Эверест существует», – сказал Мэллори в 1924 году.

Это еще не все. Мотивировок на самом деле много.

В 1978 году во время восхождения на Эверест с Петером Хабелером я измерил вершину количеством дней, высотных метров и своими страданиями. Однако со временем она стала снова казаться мне полной загадок. И вот, наконец, новая идея овладела моим сознанием.

«В жизни каждого человека наступает момент, когда ему необходимо выразиться до конца, дойти до предела своих возможностей. Кто рожден для живописи, будет сам не свой, пока не возьмется за кисть и краски. Другому все время мерещатся фигуры из дерева, камня или металла, и руки чешутся создать их. Третий во что бы то ни стало должен петь, а иные стремятся завораживать своими речами слушателей, владеть их настроением. У каждого есть внутреннее влечение, которое должно проявиться. При этом в человеке исподволь вырабатывается очень высокое мерило – самое высокое, какое только для него возможно, и он стремится испытать себя этой высшей пробой. Он не достигнет согласия ни с самим собой, ни с окружающим миром, если не поднимется на ту высоту, которая представляется ему пределом».

Шальная мысль – взойти на Эверест снова, на этот раз в одиночку – долгое время была, так сказать, бестелесным умственным построением. Я искал поддержки в книгах о Морисе Уилсоне, Джордже Мэллори, монахах Ронгбукского монастыря. И когда, наконец, моя идея приобрела конкретные очертания, превратилась в ясную цель, начался один из увлекательнейших периодов моей жизни.

Я расскажу о том, как зрело это решение и как оно воплощалось. Я расскажу о Тибете, каким я его увидел. И дневник Нены, и страницы, посвященные пионерам Эвереста, связаны все с тем же вопросом: зачем?

Поход англичан в Лхасу во главе с сэром Фрэнсисом Янгхазбендом в 1903-1904 гг. и китайская революция 1911 г. способствовали ослаблению китайского влияния» в Тибете (Речь идет о вооруженной интервенции Англии в Тибет. 3 аргуста 1904 г. английские войска вступили в Лхасу, 7 сентября 1904 г. интервенты принудили тибетские власти подписать неравноправный договор, устанавливающий зависимость Тибета от Англии. Договор не был ратифицирован цинским правительством Китая. Проникновение Англии в Тибет вызвало также противодействие русского правительства. По англо-русскому соглашению 1907 г. обе стороны обязались уважать территориальную целостность Тибета и не вмешиваться в его внутренние дела. Соглашение признавало сюзеренные права Цинской империи в Тибете. В период Синьхайской революции (1911 —1913 гг.) цинские войска и чиновники были изгнаны из Тибета. После свержения династии Цин XIII далай-лама объявил о прекращении всех связей с Пекином. В дальнейшем отношения между Тибетом и Китаем несколько нормализовались. В Лхасе было открыто представительство гоминьдановского правительства, однако вплоть до образования КНР и подписания соглашения 1951 г. правительство Тибета проводило самостоятельную политику.) До 1949 г. страной правил далай-лама (Далай-лама – титул тибетских первосвященников (от тибетского «лама» – учитель и монгольского «далай» – море мудрости). Первоначально это были главы секты (школы) Гэлугпа («желтошапошников»). С середины XVII в. далай-ламы – духовные и светские правители Тибета и одновременно духовные главы буддистов-ламаистов, проживающих вне Тибета.) Тибет был фактически автономным теократически-ламаистским государством, хотя не имел соответствующего юридического статуса. Здесь выращивали ячмень, фасоль, просо, горох и разводили скот на летних высокогорных пастбищах. Имелось кожевенное производство, литейные и бумажные предприятия. В городах были развиты ручные промыслы – работы по серебру, золоту, украшение оружия, ковроткачество, резьба по дереву, керамика. В монастырях, средоточии науки и просвещения, занимались живописью, изготовлением масок и ксилографических досок. В стране почти не было дорог, только караванные тропы. Именно этими тропами между Канченджангой и Шишей Пангмой шли первые экспедиции к Эвересту. С 1921 по 1949 гг. англичанами было организовано семь эверестских экспедиций (если считать и две нелегальные одиночные попытки).

В октябре 1950 г. в Тибет вошла армия Китайской Народной Республики, хотя коммунистический Китай в специальном сообщении гарантировал Тибету самоуправление (В октябре 1950 г. части Национально-освободительной армии Китая (НОАК) начали наступление в области Чамдо (Восточный Тибет). 23 мая 1951 г. в Пекине представители Центрального народного правительства Китая и местного тибетского правительства подписали соглашение о мероприятиях по мирному освобождению Тибета, в котором говорилось о «возвращении» тибетского народа в «большую семью народов Китайской Народной Республики», о праве тибетского народа на национальную районную автономию и о вводе частей НОАК на территорию Тибета.) Китайцы построили в Тибете сеть дорог, между Лхасой и Ченгду было открыто воздушное сообщение. Недовольство местных жителей китайским присутствием вылилось в 1959 г. в восстание. После подавления восстания далай-лама и еще 20 000 человек покинули страну и бежали в Индию, Непал, Бутан. Тибетское правительство было окончательно низложено. Тибет, занимающий территорию в 1,2 миллиона квадратных километров, большая часть которой лежит на высоте более 4000 метров над уровнем моря, был поделен на пять провинций. С созданием в 1965 г. Тибетского автономного района присоединение Тибета к Китаю было закреплено юридически. Во время культурной революции в 1967 г. Тибет снова был охвачен волнениями. Начиная с 1979 г., китайское правительство путем кое-каких уступок (свобода торговли, свобода вероисповедания) пытается погасить недовольство тибетского народа. Только умиротворенный Тибет может стать оплотом против агрессии с юга и запада.

Эверест – легенды и действительность

Домой

Освальд Оэльц, по прозвищу Бык, проснулся, когда первые лучи солнца заглядывали в крошечные окошки шерпского жилища. В глиняном очаге горит огонь. Утро. Вчера Бык захрапел сразу же, как только расположился на узкой лавке у окна. Сейчас ровно семь. Начинается новая жизнь. Через час мы должны быть в Тьянгбоче, оттуда самолет доставит нас в Катманду. Бык берет из оконной ниши свои брюки, выглядывает наружу. Холодный, ясный осенний день. На траве иней, горы к югу от нас покрыты снегом. Стада яков перегоняют вниз, к Намчебазару. Еще долго мы слышим бренчание их колокольчиков.

Стены Джомолонго

Бык молчит, но молчит так, что я читаю его мысли. После совместного пребывания в горах мы с ним часто разговариваем таким манером. Сейчас, когда безрезультатно закончилась наша экспедиция на Ама Дабланг, Бык подавлен, он считает, что не полностью выложился. Когда еще будет такая возможность? Бык любит свою работу. Он работает врачом в клинике, живет один, и если в перспективе нет увлекательного путешествия, начинает хандрить.

Горная область Соло Кхумбу – совершенно особый мир. Здесь в горах можно было бы остаться, построить хижину и жить годы. Страна шерпов излучает покой и безмятежность.

Говорят, что Ама Дабланг – прекраснейшая гора в мире. Мощно вздымается она прямо над домом, в котором мы ночевали, освещенная утренним солнцем.

Небольшой самолетик, стоящий на каменном пятачке в Тьянгбоче, разгрузился. Он привез несколько туристов в отель «Вид на Эверест» и должен отправиться обратно в столицу. На летном поле появляются отъезжающие. За яками, нагруженными ящиками, идет тощая пожилая женщина с ядовито-зелеными волосами, опираясь на две лыжные палки. Следом за нею шерпы несут на носилках больного горной болезнью. А высота здесь едва 4000 метров. «Увидеть Эверест и умереть», – иронизирую я про себя.

Среди вновь прибывших еще одна зеленоволосая, лет шестидесяти, пальцы унизаны кольцами. Явно занята тем, чтобы потратить деньги, которые скопил ее счастливый супруг. «Не правда ли, великолепно?» – восклицает она и беспрестанно щелкает затвором фотокамеры. Однако ее восторги относятся не к горам, не к пейзажу и не к людям, окружающим ее. Они обращены к отелю, самолету, к пустому кислородному аппарату. Что надо этим людям в Непале?

Вид на вершину Эвереста с середины западного гребня

Еще 30 лет назад страна была недосягаема для иностранцев (Речь идет о политике изоляции, проводившейся феодальным кланом Рана. В 1951 г. господство Рана было ликвидировано, и в стране установлена конституционная монархия.) Высочайшие горы мира, в течение сотен лет защищавшие государства Гималаев от всех вторжений, привлекли в последнее десятилетие сотни тысяч альпинистов и туристов. Сегодня туризм здесь является важнейшим источником иностранной валюты. Непал становится азиатской Швейцарией. «Мы знаем, что наши горы представляют интерес для всего мира, – сказал Бирендра Бикрам Шах Дэва – молодой король Непала, обладающий почти абсолютной властью. – Мы пригласили весь мир приезжать и наслаждаться нашими красотами».

Я был в Непале более десяти раз. Я научился держаться в этой стране как настоящий непалец. Только в отношении гор я остался европейцем: настырным и честолюбивым.

Вид на вершину Эвереста с северо-востока

Ужинаем мы с Быком в отеле «Вид на Эверест». Этот японский отель на высоте 4000 метров – Мекка для европейских и американских состоятельных буржуа. Беседуя у очага, вновь и вновь смотрим в окно на Лхоцзе, на Эверест. Вспоминаем, какое бесподобное чувство испытали, покорив высочайшую гору мира. Мы с Быком это сделали в 1978 году и теперь подмигиваем друг другу.

Эверест, мечта!

Комнаты отеля оснащены кислородными масками, в помещениях жарко натоплено. Снаружи, в рододендроновых деревьях воет ветер. Рядом с нами разглагольствует зеленоволосая: «Мои внуки будут страшно довольны, когда получат мои открытки из-под Эвереста». Когда администратор отеля сказал своим клиентам, что Бык и я были на вершине Эвереста, нас засыпали вопросами.

На первый из них: «Почему вы отважились на такое опасное предприятие?» Бык лаконично ответил:

«Каждый человек нуждается в чем-то исключительном в эпоху, когда за деньги можно иметь все». Вопрос ко мне: «Вам было страшно?»

«Страх – наш постоянный спутник. Совсем без страха активно жить невозможно. В критические моменты он усиливается. Когда я взбираюсь на гору, у меня нет ни сомнений, ни забот. Я обстоятельно взвешиваю свои возможности. Но страх все равно присутствует. Он естествен. Даже сознавая, что смерть это часть жизни, невозможно подавить в себе утробный страх сорваться вниз или быть сметенным ураганом».

Вид на перевал Лхо Ла с юга

«Стали бы вы подниматься на восьмитысячники, если бы ваши успехи не интересовали общество?»

«Я начал лазить по горам в пять лет, и до последнего десятилетия обо мне мало кто слышал. За первые двадцать лет занятий альпинизмом я покорил около 2000 вершин в Европе и Южной Америке. Никто об этом не говорил, и однако же это доставляло мне удовольствие».

«Какое эксцентричное хобби! Что побуждает вас добиваться все более высоких результатов, мания величия?»

«Мальчишкой я облазил все горы у себя дома. Потом на велосипеде стал ездить в Доломиты, после этого – на мотороллере в Швейцарию к Северной стене Эйгера и к Маттерхорну. Сейчас, чтобы полностью выложиться, мне нужен Эверест или Южный Полюс».

«Не иллюзия ли то, за чем вы гонитесь», – интересуется один из гостей, психолог по профессии. «Может быть», – перебивает его Бык, вставая и идя к выходу. «Нам нужно в Кхунде, мы там ночуем». И, обратившись ко всем, добавляет: «Каждое сообщество идет к собственной погибели с иллюзиями».

Наши инквизиторы качают головами. Бык ухмыляется. Мы прощаемся и выходим в темноту.

Вид на Эверест с севера

«Лишь в своих альпинистских буднях эти люди живут полноценной жизнью. Когда мысль течет спокойно, кровь быстрее циркулирует в жилах, чувства обострены, весь человек становится более восприимчив, – тогда он слышит голоса природы, к которым до того был глух, видит красоту, которая открывается только отважным».

Такое понимание альпинизма, принадлежащее первооткрывателям Эвереста, не потеряло своего значения и для нас. Прежде всего для Быка. Четыре недели в Непале сделали его моложе.

Катманду

На следующий день мы узнали, что билетов на самолет пока нет. Тогда мы решили дойти пешком до следующего аэродрома, в Лукле. Туристы проходят это расстояние за два дня. Преодолеть его за один день было нелегко, часть пути мы бежали, а последний отрезок шли уже в темноте. Разбитые, выдохшиеся, добрались до отеля «Шерпская кооперация». Съедаем по куску ячьего мяса, наслаждаемся уютом и теплом. До полуночи сидим у огня, беседуя, попивая пиво.

На другой день достаем два билета на первый рейс в Катманду. Своими настойчивыми требованиями мы вывели из терпения служащего, ведущего список отъезжающих, и он делает все, чтобы отправить нас побыстрее. И Бык, и я так спешим, что готовы в десятикратном размере заплатить за эти билеты. Меня поджимают сроки турне с докладами, Быка ждет работа в клинике.

Ожидая посадки на краю прижатой к склону террасы взлетного поля, Бык разговорился с двумя девушками-канадками. В самолете они сели рядом с нами, рассказывали о своем путешествии по стране шерпов. Когда подлетали к городу и уже стали видны небольшие деревеньки, извивы ручьев, тропинки, мы как-то неопределенно условились встретиться вечером. Однако, ступив на землю, мы тотчас забыли об этом свидании. Дел было по горло. Прежде всего надо было записаться на самолет в Европу, а остальное время мы собирались употребить на то, чтобы получить разрешение на следующую экспедицию. Есть в Катманду одна женщина, которая в этом плане все досконально знает: это Элизабет Холи, журналистка, живет здесь более 20 лет. Захожу в ее бюро общества «Вершины тигров» и тут же узнаю, что знаменитый японский альпинист Наоми Уэмура

Наоми Уэмура

(Наоми Уэмура погиб 16 февраля 1984 года, возвращаясь с Мак Кинли (6193). Последний раз его видели на высоте 5180 м.) получил разрешение на одиночное восхождение на Эверест зимой 1980/81 года. Новость пронзила меня, как молния. Да это невозможно! Это же моя идея! Уже год я втайне вынашиваю ее. Что же делать? Моментально рождается конкретный план. Нет, целая лавина планов проносится у меня в мозгу. Действовать нужно быстро. Уже в 1978 году, после Нангапарбата, я понял, что и Эверест можно пройти в одиночку. Потом эта мысль превратилась в твердое убеждение. Уверенный в том, что никто меня не опередит, я хотел отложить попытку на середину восьмидесятых годов. И вот меня обошли. Что же делать, чтобы до завтрашнего утра получить разрешение на мое соло? Во мне говорит в этот момент не только задетое самолюбие. После неудачной экспедиции на Ама Дабланг мой организм испытывает потребность в предельной нагрузке.

Самая высокая гора земли, зимой, в одиночку – абсолютный рекорд альпиниста.

Однако как же мне опередить этого цепкого Уэмуру, который в одиночку на собачьей упряжке достиг Северного полюса и стоял уже на пяти из семи высочайших вершин всех континентов? Наоми Уэмура не только выдающийся альпинист, смельчак, вынослив, как шерпа. Он еще и авантюрист. Я встречался с ним в Токио в 1976 году, мы долго беседовали. Тогда мне стало ясно, что этот невысокий коренастый парень с обожженным всеми ветрами лицом способен выполнить все, что бы он ни задумал. Нас с ним роднит общность взглядов на альпинизм и на жизнь вообще. На этот раз Наоми оказался ловчее! Чем больше я ему завидую, тем больше уважаю.

Надо что-то предпринять. Я должен быть первым.

Покрытый льдом и снегом западный гребень Эвереста все время стоит у меня перед глазами, и я спрашиваю у Лиз Холи, есть ли надежда получить разрешение на послемуссонное время 1980 года?

Она полагает, что это не исключено.

Но западный гребень бесконечно длинен и чрезвычайно подвержен осенним штормам. Там мои шансы равны нулю.

«А что еще?»

«На другие маршруты разрешений не будет».

Пойти с севера? Но это из Тибета, а китайское правительство до сих пор выдавало разрешения только после тягостных переговоров на самом высоком государственном уровне. Я понимаю, что для одиночного восхождения северный гребень является единственным подходящим маршрутом. Так называемый обычный путь – из Непала через Западный цирк ледника Кхумбу и Южное седло – исключается из-за сильной разорванности ледопада на Кхумбу. Опасный ледопад проходят с помощью шерпов, для полного соло он не подходит. Восточная стена еще не пройдена. А вот тибетский северный гребень был пройден англичанами чуть ли не до самой вершины еще в двадцатые годы. Там можно пройти и в одиночку. Я взволнован, как на экзамене на аттестат зрелости. Но это не парализует, а мобилизует меня. Надежда окрыляет, радостные картины встают передо мной. Мне все время вспоминаются выдержки из старых альпинистских книг, как будто я их когда-то выучил наизусть, чтобы теперь опереться на них, принимая решение.

«Одна хорошо акклиматизированная связка может дойти от Ронгбукского лагеря до вершины за шесть дней».

Это мнение Мэллори. В памяти всплывает и другое его высказывание:

«Двоих слишком мало, так как один человек не сможет оказать помощи, если со вторым что-то случится».

Следовательно: двое – это слишком много! Да, один – вполне достаточно, если этот один поднимется на Северное седло, если будет время на спуск и если он готов умереть, когда это станет неизбежным.

«В Гималаях все слишком огромно. В этих гигантских горах непогода длится долго. Соответственно нужно длительное время, чтобы установилась хорошая погода, благоприятная для восхождения. Здесь возможности для человека хуже, чем в других горах. Солнце жжет сильнее, штормы злее, подходы длиннее. Все здесь чрезмерно».

До сих пор никто еще не искал на Эвересте неблагоприятных погодных условий в качестве дополнительного спортивного требования.

Сейчас – после того, как фаза первовосхождений на восьмитысячники закончилась, когда пройдены отвесные стены, когда ходят без кислородных аппаратов, – должны начаться первые зимние восхождения. Логическое развитие этой идеи – Эверест зимой и в одиночку. Отсюда новая мысль: а разве в восточных и центральных Гималаях нет лета – муссонного времени, самого неподходящего для восхождений? Во время муссона, с конца мая до середины сентября в высокогорье почти непрерывно идет снег, гремят лавины, из-за тумана невозможна никакая ориентировка. Конечно, зимой гораздо холоднее, но зато декабрь и январь, два месяца, предоставляемые властями Непала для зимних восхождений, при полярном холоде и ураганных ветрах отличаются, как правило, прекрасной погодой в том смысле, что в это время здесь мало снега, невелика лавинная опасность, нет палящего зноя. Муссонное время на Эвересте куда хуже.

Из двадцати высочайших вершин мира тринадцать целиком или частично расположены на территории Непала. Для восхождения на эти горы нужно предварительно получить разрешение, во время самого восхождения подчиняться предписаниям. На экспедицию, предпринятую в муссонное время, эти правила не распространяются. Весной 1979 года правительство опубликовало новый список так называемых разрешенных вершин. Теперь число вершин, на которые можно совершать восхождения, доходит до сотни. На высочайшую гору мира разрешается обычно две, а в виде исключения четыре экспедиции в год: одна в домуссонное время, одна в послемуссонное, третья и четвертая допускаются, если команды идут разными маршрутами. Осенью 1979 года должны быть выданы, кроме того, разрешения на зимние восхождения. А почему бы еще и не на муссонное время? Само разрешение стоит 1200 долларов. Это немного для того, кто платит, сравнительно с общими затратами примерно в 100000 долларов, но возможно достаточно для правительства, чтобы использовать и лето для приезда альпинистов в страну. Непал нуждается в восхождениях, получающих мировой резонанс. Может быть, в Министерстве туризма только и ждут моего предложения.

Непал – слаборазвитая страна с небольшой сетью шоссейных дорог. Большая часть его 14-миллионного населения работает носильщиками. Носильщикам нужна работа, в том числе и летом. Если мое восхождение в муссонный период окажется успешным, пойдут и другие группы. Летние восхождения привлекли бы посетителей прежде всего в самый глухой, северозападный район Непала. Расстояния в Непале измеряются количеством ходовых дней, и отдаленность оценивается большими деньгами. В экспедиции обычно работает несколько сот, а то и тысяча носильщиков. А подходы далеки, они занимают иногда несколько недель. Таким образом, нет никаких оснований отказывать мне в моей попытке муссонного восхождения.

Я иду по городу, мечтаю, строю планы. Потом спохватываюсь. Надо получить разрешение на лето 1981 года. В сопровождении Бобби Чхетри, менеджера «Маунтэн трэвэл» («Горный туризм»), ведущей туристской организации в Катманду, я иду к господину Шарма в Министерство туризма. «Маунтэн трэвэл» организует не только туристские, но и альпинистские экспедиции, и мой друг Бобби мог бы провести необходимую подготовку здесь в стране, если бы я получил ответ еще до отъезда в Европу.

Разрешения на муссонное время мне не дали. Однако идея одиночного восхождения вызвала такую заинтересованность, что мои надежды вновь воскресли. И не без оснований: господин Шарма пообещал мне, правда, неопределенно, разрешение на восхождение осенью 1980 года по западному гребню. Я написал ходатайство, приложил нужные данные, карту-схему, сроки восхождения.

Теперь, имея это устное обещание, я чувствовал себя нахалом, желающим совершить путешествие на Луну.

Я очень хорошо понимаю, насколько малы шансы взойти на Эверест по этому длинному и утомительному, открытому западным ветрам гребню. Тем не менее я веду себя так, будто мне любое предприятие по плечу. В эти дни, курсируя между Министерством туризма, «Маунтэн трэвэл» и бюро Лиз Холи, я все время ловлю себя на «нелегальной» мысли перебраться через перевал Лхо Ла в Тибет в долину Ронгбука и попытаться оттуда взойти на Эверест по старому пути англичан. Лиз Холи легко разгадала мои мысли, и я тут же узнал от нее, что скоро должна открыться непальская граница у Кодари. Это был бы самый удобный и, конечно, самый дешевый путь в Китай, в Тибет, к Эвересту.

Но как посмотрело бы китайское правительство на мое лишенное идеи и политических мотивов намерение взойти на Эверест в одиночку, совершенно приватно?

Катманду принадлежит к числу тех городов, которые неизменно вызывают во мне желание побродить, побездельничать. Здесь тесно, грязно, все полно оживления. Я не знаю другого города, который имел бы столь сильный запах жизни. На старом базаре, наполненном звоном велосипедных звонков, с утра до ночи без малейшего перерыва движется плотный людской поток, зловоние от гнилых овощей, запах пряностей и курильниц смешивается со смрадом экскрементов и мочи. В удобной позе лежит посреди улицы белый бык, жующий жвачку. Я обхожу его, как и все остальные, как будто это спящий хищник. Бык почитается священным, и каждый проходящий остерегается его потревожить, не говоря уже о том, чтобы согнать с места.

Захожу в лавку «Два снежных льва» к моему старому другу Гиальтсену, тибетцу, ушедшему из Тибета в 1959 году, с далай-ламой. Как и я, он говорит на пиджин-инглиш. Он тут же велит принести чай, зная, что разговор предстоит долгий. Я страстный собиратель всего тибетского и не могу устоять перед его сокровищами. Самые лучшие вещи он держит, разумеется, дома, а не в лавке. На этот раз это два старинных тибетских ковра, на натуральных красителях и в прекрасном состоянии.

Вечером захожу посмотреть их. Его жена специально для меня готовит мо-мо, изысканные пельмени с мясом и овощами. Ковры великолепны, но дороги.

«Сейчас стало трудно, – говорит Гиальтсен. – Китайцы никого не пропускают через границу. Недавно были убиты два торговца, везшие контрабанду».

На одном из ковров изображена таинственная тантра (здесь магическая формула, заклинание), оккультные знаки и точки на человеческом теле. На втором – всякие животные, феникс, снежные леопарды среди облаков и горных пиков. Я очарован этими работами. Я должен их приобрести.

Горные пики из шерсти тут же напоминают мне мою утопическую идею об одиночном восхождении. И я спрашиваю Гиальтсена таким тоном, как будто мое путешествие в Тибет – дело решенное.

«А в Лхасе еще остались бронза, ковры, древности?»

«Да, – говорит он, – в Тибете все гораздо дешевле. Только нужно суметь живым перейти через границу». Он усмехается.

«Ты альпинист. Там наверху даже у китайцев нет пограничников».

Я на минуту представил себе, как я иду через Эверест с рюкзаком, полным контрабандных товаров, и рассмеялся.

«Видишь ли, я поеду в Тибет совершенно официально. Через Китай, с разрешением. Так что мне не надо будет ничего вывозить тайно».

«Ты думаешь, китайцы пустят тебя?»

«Конечно, – подбадриваю я сам себя. – Это только вопрос времени».

«Непременно навести моих родственников в Лхасе. Они, может быть, помогут тебе».

Вот и Гиальтсен говорит так, будто разрешение уже лежит у меня в кармане. Я иду в отель с двумя коврами под мышкой и пытаюсь вообразить себе Лхасу. Звездное небо там, должно быть, еще ярче, чем над ночным Катманду. Какое-то наваждение с этим Тибетом. Я мечтал о нем еще в детстве, прочитав книгу Генриха Харрера. У меня такое чувство, что без Тибета мне не прожить. Я стремлюсь туда, как будто там моя прародина. Тибетцы убеждены, что человек впервые появился именно на этом плоскогорье, окаймленном девственными горами. В Тибете лежит сердце мира – священная гора Кайлас. Мне приходит в голову дикая мысль: теперь, когда люди на Западе охвачены страхом перед последним взрывом, который уничтожит все, не самое ли время вернуться в колыбель мира?

Почти сказка

Ночью мне приснился странный сон. В дымной пастушьей хижине моя мать по какой-то тонкой тетради читает мне историю первой экспедиции на Эверест. Мне снится, что я тоже иду с Брусом, Нортоном и Мэллори. Проснувшись, я вспоминаю, что 30 лет назад мать и в самом деле читала мне сагу об Эвересте. В горной долине Гшмаген, где мы детьми проводили летние каникулы, мы вечер за вечером заслушивались этой историей.

Эверест лежит на границе между Непалом и Китаем. До 1920 года европейцам был запрещен въезд как в одну, так и в другую страну (Частные поездки европейцев в Тибет были действительно запрещены, но после заключения в 1904 г. Тибето-английской конвенции в Гьянцзе была открыта британская торговая миссия. Дальнейшее следование в Лхасу требовало, однако, специального разрешения правительства Тибета.) Только в 1920 году далай-лама, глава тибетской церкви в Лхасе, впервые дал разрешение на проведение экспедиции к этой таинственной горе.

Все, что знали в то время об Эвересте, было почерпнуто из сообщений геодезистов Индийской топографической службы. Они проникали в страну, маскируясь под паломников, монахов или торговцев. Свои наблюдения они записывали под покровом темноты и маленькие бумажные свитки прятали внутрь своих молельных мельниц. С помощью компаса они измеряли местоположение гор и рек, высоты определяли термометром по точке кипения воды. Ни один человек не подошел в то время к Эвересту ближе, чем на 80 км.

Эверест заслонен от взоров цепью других гор, и ни один исследователь в то время не ступал на его огромные ледники. Его оторванность от обжитого мира и молва о древнем ламаистском «монастыре из снега», служители которого сторожат троны богов, возбуждали любопытство всех горовосходителей. Лишь во время военного похода в 1904 году его руководителю Фрэнсису Янгхазбенду впервые удалось вырвать у далай-ламы согласие на восхождения в тибетских Гималаях.

Итак, англичане вбили себе в голову, что именно они должны первыми покорить Эверест. За сто лет до этого они с той же мыслью атаковали вершины в Альпах. Путь с юга, через Непал, был бы короче, однако это гималайское королевство было в то время еще закрыто для иностранцев. А Индия была в то время британской колонией.

Доктор Келлас

Доктор Келлас, опытный исследователь Гималаев, изучил возможности подхода к северному подножию Эвереста из Дарджилинга через Тибет, и в 1913 году молодой армейский офицер Джон Ноуэл без разрешения отправился в Тибет. Одетый, как местный житель, он подошел к Эвересту на расстояние примерно в 60 км.

В 1921 году состоялась первая экспедиция. Она шла длинным окольным путем, через Сикким и Тибет к Ронгбуку, к окутанному преданиями монастырю у северного подножия Джомолунгмы, как называют Эверест тибетцы. В составе альпинистской группы этой экспедиции был Джордж Лей Мэллори, один из талантливейших британских альпинистов того времени. На базаре в Дарджилинге наняли шерпов из глухих уголков Непала, которые должны были тащить грузы экспедиции по дорогам, ущельям и перевалам Тибета.

Поход начался в середине мая. Европейцы тяжело переносили влажную тропическую жару. Дорогу местами преграждали оползни. Шоссе вскоре сменились проезжими дорогами, проезжие дороги – караванными тропами, которые лепились к скалам высоко над ущельями. Мулы индийской армии отказались идти, пришлось использовать тибетский вьючный скот. Доктор Келлас, врач экспедиции, перенес сердечный приступ за 600 км до Ронгбука. Наконец, достигли ламаистского «монастыря из снега», одного из самых высокогорных монастырей в мире. К этому святому месту паломники шли пешком иногда месяцами.

Разбили лагерь выше монастыря. До Эвереста оставалось всего 30 км. Задачей экспедиции была основательная разведка. Надо было найти самый легкий путь подъема на гору. Только в этом случае можно было рассчитывать на успешное восхождение.

«В Альпах сейчас ищут наиболее сложные маршруты. Так как там даже Маттерхорн ежегодно посещают сотни людей, то удовлетворять потребность в острых ощущениях можно только на нехоженых путях. Но Эверест не позволяет с собой такого обращения. В его безвоздушном пространстве дышать так тяжело, что только самые легкие склоны могут дать какую-то надежду на успех. Вот почему первое лето должно быть посвящено основательной разведке» – так определил Янгхазбенд цели экспедиции. Да фактически она и не была готова к восхождению.

Джордж Лей Мэллори

Сначала был исследован ледник Главный Ронгбук. Джордж Мэллори нашел такое место на нем, с которого удалось заглянуть на юг. Он увидел там ужасающий ледопад. Гигантскими глыбами дыбился там ледник Кхумбу. Нагромождение льда вызвало у Мэллори содрогание. Верхняя часть ледника ему не была видна, и Мэллори решил, что трещины полностью преграждают путь в верхнюю часть долины и что подход к Эвересту с Западного цирка невозможен.

Мэллори и Ирвин в Тибете

Прошло два месяца, прежде чем эспедиция нашла проход на ледник Восточный Ронгбук. Они не заметили узкую перемычку, связывающую оба ледовых потока. Сделав обход в несколько сот километров, через долину реки Кхарты, группа в конце сентября подошла к подножию Северного седла. В конечном счете Мэллори и еще два альпиниста пробились через ураганные ветры до высоты 7000 метров. Оттуда они увидели возможный путь к вершине. Мэллори был доволен: Эверест можно «взять».

Едва экспедиция вернулась в Лондон, Эверестский комитет начал новые приготовления, и в марте 1922 года началось первое наступление на гору.

Из Дарджилинга вышла небольшая армия. Она состояла из 13 англичан, 160 высотных носильщиков, в ее распоряжении было более 300 вьючных животных. Руководил экспедицией бригадный генерал Чарлз Брус. В состав экспедиции входили лучшие британские альпинисты: Нортон, Сомервелл, Финч, Мэллори. Брус имел за плечами сорокалетний опыт восхождений в Альпах и Гималаях. Никто лучше его не знал, как вести себя с местным населением: он 30 лет прослужил в гуркхском полку.

Участники экспедиции 1922 года: (первый ряд слева направо) Мэллори, Финч, Лонгстафф, генерал Брус, Страт, Кроуфорд;

(второй ряд слева направо) Морсхед, капитан Брус, Ноуэл, Вейкфилд, Сомервелл, Моррис, Нортон

В районе Эвереста до мая длится зима, а уже в июне туда приходят муссонные штормы с Индийского океана. Теплые ветры делают снег и лед непрочными. Таким образом, в распоряжении экспедиции было слишком мало времени. Дорог был каждый день, каждый час. На пути к вершине выстроили цепь небольших высотных лагерей, оснащенных палатками, провиантом и спальными мешками.

Капитан Финч разработал остроумный план восхождения с кислородными аппаратами, которые должны были облегчить альпинистам дыхание на большой высоте. Дома в Англии он проделал опыты над самим собой, закрываясь в камере с низким атмосферным давлением. Подача воздуха в камеру регулировалась снаружи. Финч сидел в камере, из которой медленно выкачивали воздух до тех пор, пока давление не доходило до уровня давления на высоте 8880 метров. Он провел два опыта: без подачи и с подачей кислорода. В опыте без кислорода он ощущал бешеное сердцебиение, давление на голову и уши, потерял сознание. После подачи кислорода все соматические явления прекратились. Во время опытов за ним вели наблюдение два врача. Тесты однозначно свидетельствовали о том, что, начиная с высоты 9100 метров, человек может выжить только с помощью подачи кислорода из кислородного аппарата. С резиновым мундштуком во рту, по которому поступал кислород, Финч чувствовал себя в барокамере свежим и бодрым.

В легких стальных цилиндрах по 15 килограммов на человека Финч и его товарищи, впервые в истории альпинизма несли на гору кислород.

На преодоление ледопада Северного седла ушло несколько дней. Лагерь IV был разбит на седле, почти на высоте 7000 метров. Сразу после лагеря IV шел относительно простой участок, а дальше начинались новые трудности. С высоты 7600 метров движение вверх стало почти невозможным из-за жестокого мороза и сильного ветра. Морсхед страдал от тошноты, Мэллори, Нортон и Сомервелл получили обморожения. Несмотря на это, все, кроме Морсхеда, продолжали подъем. На высоте 8230 метров из-за отсутствия кислорода и невероятного холода они вынуждены были повернуть назад. Несколько дней спустя Финч и Брус-младший достигли высоты 8321 метр.

Вторая связка экспедиции 1922 года во время спуска

«Хотя по прямой оставалось каких-нибудь 500 метров, идти до вершины нужно было не менее 800 метров, – рассказывал Финч позднее. – Мы были так близко, что можно было видеть отдельные камни небольшого осыпного бугра на самой вершине. Мы испытывали танталовы муки, так как, ослабев от голода и борьбы, не в состоянии были подниматься дальше. Мне было ясно, что если мы пройдем еще хотя бы 150 метров, мы не вернемся назад живыми».

Базовый лагерь между тем был похож на военно-полевой госпиталь. И тем не менее Мэллори и Сомервелл предпринимают еще одну попытку. Когда они с другими членами экспедиции и носильщиками лезли по крутым склонам ледопада, произошло несчастье.

Восхождение на Чанг Ла (1922)

«Мы никогда еще не встречали более плохого снега. Было солнечно и безветренно. Говорили мало. Было слышно, как работали легкие.

Райнхольд Месснер в 1977 году во время испытательного полета на высоте 9000 м без кислородной маски

Тишину вдруг нарушил какой-то непонятный нам, пугающий звук.

Он был резкий, мощный и в то же время мягкий, как взрыв нерастертого пороха. Никогда раньше не слышал я в горах такого звука. И все сразу поняли, что этоттакое, как будто слышали его каждый день. Спустя мгновение я увидел, как ровная снежная поверхность рядом со мной покрылась рябью и раскололась. Я сделал несколько отчаянных шагов, пытаясь выскочить на берег потока, однако медленно стал двигаться вниз, влекомый силой, всякое сопротивление которой бесполезно. Мне удалось лишь повернуться так, чтобы не лететь головой вниз. Несколько секунд мне казалось, что опасность невелика, так как снег плавно увлекал меня за собой. Потом веревка натянулась и дернула меня назад. Снежный вал накрыл меня, и я решил, что все кончено. Воспоминания обо всем прочитанном и слышанном о лавинах пронеслись у меня в мозгу. В качестве лучшего средства спасения предлагалось делать плавательные движения. Я протиснул руки над головой и сделал нечто вроде этого. Под снегом, где нет никаких ориентиров для сравнения, я не был в состоянии судить о скорости. Не обращая ни на что внимания, я боролся с накатывающимся на меня снегом. Через несколько мгновений последовал удар, и я ощутил нарастающее давление на тело. Я уже спрашивал себя, насколько сильно я зажат, когда лавина остановилась. Руки у меня были свободны, ноги находились близко от поверхности. После непродолжительной борьбы я освободился и с ужасом, не дыша, стал смотреть на успокаивающееся снежное пространство. Привязанная к груди веревка была натянута, из чего я заключил, что шедший за мной носильщик погребен в снегу. Как же я был удивлен, когда он вдруг появился невредимый. Сомервелл и Кроуфорд также освободились и стояли вблизи меня, хотя они шли выше на целую веревку. Из их рассказов позднее выяснилось, что с ними происходило то же, что и со мной. Но где остальные?»

Наихудшие опасения Мэллори подтвердились: семь носильщиков были мертвы. О дальнейшем подъеме не могло быть и речи.

Убитые горем, альпинисты вернулись в Дарджилинг. Мэллори взял всю ответственность на себя. Он так ответил на нападки:

«Эверест лежит вне сферы обычного контракта, вне денежных отношений. Носильщики были равноправными участниками экспедиции и умерли, честно выполняя обязанности, которые сами на себя взяли».

Первая связка экспедиции 1922 года

После этого в печати с новой силой разгорелась дискуссия о целесообразности подобного мероприятия. Какой смысл, спрашивали газеты, в этом подъеме на Эверест? Он стоил не только человеческих жизней, лишений и страданий, но и очень много денег. А польза для общества равна нулю. Альпинисты попытались объяснить, ради чего они это делали.

«Потаенной целью нашей деятельности является желание побольше узнать о собственных возможностях. Когда мы выполняем тяжелую задачу, мы подбираемся к границе наших возможностей. Никто пока не знает, где этот предел».

Альпинисты писали еще вот о чем: «Смысл нашего существования – это в конечном счете радость жизни. Мы живем не для того, чтобы есть и зарабатывать деньги. Многие из нас знают по собственному опыту, что горовосхождение – величайший источник радости. Как прекрасно состязаться с горой, пробовать свои силы на естественных препятствиях и ощущать, как человеческий дух одолевает мертвую материю».

Расширение пределов человеческих возможностей, радость от преодоления чрезмерных нагрузок, тесная связь с природой – эти мотивы гималайского альпинизма сохраняют свою ценность и до сих пор. И по-прежнему остается актуальным этический вопрос использования местных жителей, непременных участников любой опасной для жизни экспедиции. Дело в том, что для них это желанный источник заработка.

Спустя два года, в марте 1924, из Дарджилинга через тропический лес Сиккима двинулась новая эверестская экспедиция. Худощавый, похожий на мальчика Мэллори снова здесь, в третий раз. Брус и Нортон руководили экспедицией, как военной операцией. Была выстроена цепь лагерей, но на этот раз люди были захвачены врасплох холодами, доходящими до 30°, и мощными снегопадами, и это в мае – самом «экспедиционном» месяце в Гималаях. Команды дважды вынуждены были отступать из всех высотных лагерей и спускаться в базовый лагерь. Спуск в снежную бурю и в условиях лавинной опасности стоил жизни двум носильщикам. Когда в последние дни мая наступила, наконец, хорошая погода, экспедиция была ослаблена. Несмотря на это альпинисты еще раз поднялись во все высотные лагеря вплоть до самого верхнего – на Северном седле. Преодоление ледового камина на стене Чанг Ла было блестящим достижением тогдашнего ледолазания. Удалось даже установить штурмовой лагерь на высоте 8145 метров. До этого большинство специалистов по высотной физиологии считало это невозможным.

4 июня при идеальной погоде Нортон и Сомервелл вышли на штурм вершины. У Сомервелла начался мучительный высотный кашель. Приступы удушья вынудили его отказаться от дальнейшего подъема. Нортон один пошел дальше и дошел без кислородной маски до высоты 8572 метра – рекорд, который оставался непревзойденным более 50 лет. После этого он повернул назад. Экспедиция отказалась от дальнейшего подъема.

Джорджа Лея Мэллори я любил еще в 60-е годы, в те времена, когда я проходил труднейшие маршруты своей альпинистской карьеры. Я любил его, как и англичанина Альберта Фредерика Маммери – пионера Нангапарбата, за страстные выступления против применения искусственного кислорода. В те времена, когда индустриализация альпинизма лишь начиналась и когда применение технических средств в общем расценивалось как прогресс, оба они были против того, что мы сегодня признаем «честными средствами».

Среди ледяных башен ледника Восточный Ронгбук

Они уже тогда понимали, что с применением технических приспособлений мы в чем-то существенном обкрадываем себя. Позже таким же образцом стал для меня Пауль Пройс, осуждавший применение скальных крючьев. Для меня, как и для этих людей, альпинизм – это лазание собственными силами. Мы живем в технизированном мире. На нашей планете мало осталось свободного пространства, где можно забыть индустриальное общество и беспрепятственно испробовать свои силы и способности. Каждый из нас тоскует по первобытному образу жизни, при котором можно вступить в единоборство с силами природы и познать при этом самих себя. Вот почему я за чистое отношение: человек – гора. И не хочу портить мое единство с горой техническими средствами. Живя в мире бетонных пустынь, в мире разобщенности, шизофренически остроумной управленческой или технической компьютеризации, я нуждаюсь в таком противовесе, как гора.

Кто не понимает моего отчаяния, кто осуждает мою философию «собственных средств» – пусть совершит путешествие в базовый лагерь под Эверестом на ледопаде Кхумбу. Там он увидит мусорную кучу длиной с километр, которую оставили после себя передовые альпинисты Запада со своей чертовой техникой. И тогда он поймет меня.

Подъем по камину на стене Чанг Ла (1924)

Мэллори и Ирвин

Следующей попытке суждено было окончиться трагедией. Штурмовая связка Мэллори – Ирвин не вернулась. Об их трагическом исчезновении написаны горы литературы. При этом все время обсуждается вопрос, достигли они вершины или нет.

Надеясь вскорости увидеть Эверест с севера, я начал систематизировать все, что знал об этой истории. Я поймал себя на мысли, что мне хочется верить, что Мэллори и Ирвин сорвались на спуске с вершины, а не замерзли, поднимаясь на нее. Мне очень хотелось так думать, хотя сам Мэллори написал после одной из попыток:

«Успех... Это слово здесь совершенно ничего не значит...»

Утром 6 июня 1924 года Мэллори и Ирвин начали подъем с Северного седла. У каждого был рюкзак весом около 12 килограммов. Была прекрасная погода. Они быстро дошли до лагеря V. Там Мэллори записал в дневнике:

«Здесь наверху ни малейшего ветра, похоже, что у нас есть шансы».

На следующий день они дошли до лагеря VI. Оделл и шерпа Ньима в это время поднялись в лагерь V. 8 июня Мэллори и Ирвин вышли из лагеря VI для решающего броска на вершину. Оделл один поднялся в лагерь VI. Около полудня он увидел две крошечные фигурки высоко вверху на острие гребня.

«Туман вдруг рассеялся надо мной, вершина очистилась. На снежном пятачке под предпоследней ступенью перед вершинной пирамидой я обнаружил черную точку, которая приближалась к скальному уступу. За первой двигалась вторая точка. Первая начала проходить крутой участок. В то время как я стоял и пристально вглядывался в них, все опять, к сожалению, закрылось туманом».

Оделла удивило, что Мэллори и Ирвин к 12.50 находились еще так низко. Однако он не мог точно сказать, на первой или на второй ступени он их видел. Мэллори предполагал быть у второй ступени не позднее 8 часов. Вторая ступень находится у подножия вершинной пирамиды и является началом короткого, покрытого фирном ключевого участка северо-восточного гребня. Оделл также не мог точно сказать, мог ли второй по связке догнать первого.

Сообщение Оделла является одним из ключей к тайне исчезновения этой двойки. Оно не удовлетворяет меня. Где же истина? Оделл спустился в нижний лагерь, чтобы освободить место в верхнем на тот случай, если Мэллори и Ирвин все же вернутся. Сквозь летящие клочья облаков ловил он блики на гребне, увидел огненный закат солнца – и больше ничего. К ночи мощные порывы ветра грозили сорвать палатку. Нечего было ждать, что Мэллори и Ирвин вернутся рано. Путь до вершины долог. Кто знает, где их настигла темнота: на пути к вершине или при спуске. Медленно тянулась ночь. В нижних лагерях все напряженно всматривались в склон, надеясь увидеть какие-нибудь признаки восходителей. Слабый лунный свет, отражающийся от снежной поверхности вершины, мешал увидеть световой сигнал, даже если он и был. К тому же никто не знал, были ли у них с собой лампы или факелы. Твердо известно лишь то, что средства сигнализации были в последнем лагере: много лет спустя альпинисты нашли их остатки среди разбросанного имущества этого лагеря.

Мэллори и Ирвин перед своим последним подъемом (1924)

Ночью поднялся ветер, похолодало. К утру буря стала еще сильнее. Носильщики, находившиеся в лагере V, совсем закоченели и лежали не шевелясь. Лишь один Оделл, мучимый сильным кашлем, без кислородной маски, еще раз вышел на поиски. Дважды он поднимался до высоты 8220 метров – в надежде обнаружить хоть какой-нибудь след своих товарищей. Полностью убедившись в бессмысленности всех усилий, он вернулся.

«Прежде чем покинуть палатку, я бросил последний взгляд на вершину, проглядывавшую сквозь летящие облака, – писал он позже. – Суровым и холодным показался мне ее лик. На мои вопросы о друзьях насмешливым ревом ответил шторм.

Вершинная башня Эвереста – одно из самых неприютных мест на земле, особенно когда ветер хлещет по ее угрюмым склонам. Суров этот ветер, преградивший путь нашим товарищам».

Оделл пока еще не спрашивал себя, как и где они погибли. С ламаистской покорностью он принял этот факт. «Может быть, мы осквернили святыню?» Но потом он снова всматривался в вершину и чувствовал ее умиротворяющее дыхание.

«Кто приблизится к ней с молитвой, того она примет без сопротивления, тот должен достичь самой высокой и самой святой точки жертвоприношения. Друзья задерживаются, потому что они заколдованы».

Должно быть, Мэллори и Ирвин сорвались или, что мне кажется более вероятным, замерзли. Вопрос, достигли они вершины или нет, волнует меня сейчас так сильно, что я всю ночь читаю старые книги об Эвересте, которые мне дала Лиз Холи. В дневнике Сомервелла есть такая запись:

«Мэллори и Ирвин погибли. Это печальная очевидность. Что же: все наши усилия и жертвы бесполезны? Нет, утрата этих выдающихся людей – это часть цены, которая должна быть заплачена за то, чтобы в мире сохранялся дух риска. Никто не может сказать, что жизнь, отданная в борьбе с природой, потрачена зря».

Упорный Мэллори, человек, сделавший больше, чем все остальные, чтобы открыть тайну Эвереста, тот, чья воля являлась движущей силой трех экспедиций, – стал легендой. Каков же он, этот человек? Товарищи характеризуют его так:

«Мэллори был необыкновенным человеком. Физически он был для нас идеалом альпиниста.

Он смотрелся очень хорошо. Если у мужчины в 37 лет такое замечательное мальчишеское лицо, это говорит о несокрушимом здоровье. Его мускулистая фигура была создана для неутомимой деятельности. Никто не шел вверх таким легким летящим шагом, как он. Еще искуснее был он на спуске, показывая и большую тренированность, и высокую технику.

Талантлива была и его душа, душа истинного альпиниста. Его сила воли была неистощима. Никогда не было видно, устал он или нет, он всегда был готов выполнить все, что требовалось. Он был душой любого предприятия, в котором участвовал. Победа над Эверестом была его святым призванием, и он посвятил ей месяцы тяжелой работы.

Записка, оставленная Мэллори Ноуэлу Оделу, с просьбой следить за его восхождением на вершину

Мэллори имел сильное, хорошо тренированное тело, и по физическим данным он превосходил жителей высокогорных деревень (выше 3600 м), хотя, конечно, не был так хорошо, как они, приспособлен к высоте. В его душе горел огонь, который гнал его к предельным нагрузкам, не позволяя праздного времяпрепровождения. Именно этот огонь вынудил его пойти на тот последний штурм».

Из этого описания можно заключить, что Мэллори был по природе нетерпелив – это могло отразиться на его взаимоотношениях с Ирвином, что проливает некоторый свет на причины трагедии.

«Ирвину было всего 22 года, это был почти мальчик. Однако среди взрослых он держался со скромностью равного. Широкие плечи и сильные ноги свидетельствовали о том, что он не зря был в команде гребцов Оксфордского университета. Его альпинистский опыт ограничивался горами Великобритании и одним восхождением на Шпицбергене. Мэллори выбрал его для главного штурма, видимо, за ловкость и сноровку. К тому же никто лучше Ирвина не умел обращаться с кислородными аппаратами».

Сначала Мэллори и Сомервелл отказались от искусственного кислорода. В 1922 году они вместе с Нортоном поднялись без кислорода до 8200 метров. Они считали, что естественные способности человека надежнее, чем искусственные средства. Что бы там ни было, лучше всего полагаться на возможности собственного организма, который вовремя подскажет, не переступил ли человек пределов своих сил. Искусственные же средства ставят человека перед гибелью, если аппаратура внезапно откажет. Несмотря на эти мудрые мысли, Мэллори предпринял свою последнюю попытку с кислородными аппаратами. Он выработал план восхождения, соединявший преимущества всех точек зрения. Этот план был принят единодушно.

Когда участники экспедиции вернулись в Англию, началось нескончаемое обсуждение вопроса, покорена ли вершина Эвереста или нет. Компетентные мнения основывались на дневниковых записях, на сообщениях Оделла о том, что он видел собственными глазами, на общеизвестной информации о высотных проблемах северной стороны Эвереста.

Хиллари и Тенцинг в лагере IVна спуске с вершины в 1953 году

Постепенно загадка Мэллори и Ирвина увлекла меня больше, чем собственное предстоящее одиночное восхождение.

После исчезновения должно было пройти восемь лет, прежде чем далай-лама выдал разрешение на новую экспедицию в Тибет. Божественный владыка и его советники отнеслись с порицанием к экспедициям 1922 и 1924 годов, закончившимся гибелью людей, и вернулись к политике изоляции. В 1932 году, однако, Тибет уступил настояниям политического представителя Великобритании в Сиккиме и выдал, наконец, разрешение на проведение четвертой экспедиции.

Выехали из «Англии в 1933 году. Руководил экспедицией Хью Раттледж. Хотя экспедиции удалось установить верхний лагерь на 200 метров выше лагеря Мэллори, штурмовая группа, обессиленная, вернулась, не преодолев второй ступени. Зато эта группа просмотрела вблизи вторую ступень и путь Мэллори. Смайс выразился скептически относительно удачи Мэллори на второй ступени. Старый путь Нортона, напротив, он считал проходимым. Дискуссия об оптимальном пути восхождения разгорелась с новой силой. В своей книге „Эверест 1933“ Раттледж утверждает:

«Будущим группам можно рекомендовать исключить из своих планов путь Мэллори».

Специалистов, которые до этого момента верили в успех Мэллори, стало меньше.

В 1933 году товарищи Раттледжа Хэррис и Уэйджер нашли левее и ниже первой ступени на высоте около 8450 метров итальянский ледоруб, который мог принадлежать лишь Мэллори или Ирвину. Не исключено, что Ирвин, более слабый, спускался один, поскользнулся на наклонных плитах и сорвался. А Мэллори? Дошел ли он до вершины? Может быть, мне слишком хочется видеть в Мэллори героя. Меня занимает теперь не только тайна гибели Мэллори и Ирвина. Меня волнует их бесстрашие и вообще отношение к альпинизму:

«Одержали мы победу над врагом?

Его не было вне нас.

Достигли мы успеха?

Это слово не значит ничего.

Завоевали мы королевство?

И нет, и да...»

Только в 1953 году, в девятой, блестяще организованной экспедиции на Эверест со стороны Непала, англичане, наконец, покорили вершину. Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей не только стояли на вершине высочайшей горы, но и вернулись живыми.

Эверест был покорен в 1953 году, это факт. Но неясен ответ на следующий вопрос: были ли Хиллари и Тенцинг действительно первыми на вершине. Сомнение остается, хотя Хиллари не обнаружил следов предыдущего восхождения.

Встреча с Неной

В своем гостиничном номере в Катманду я читаю в одной старой книге про Эверест:

«На больших высотах ощущается отсутствие ясности мысли.

Хотя затуманенному сознанию трудно распознать собственную затуманенность, тем не менее я не исключаю, что восходители на Эверест попытаются когда-нибудь идти задом наперед или делать другие нелепые вещи. В разреженном воздухе не только тяжело четко мыслить, но исключительно тяжело преодолеть желание ничего не делать. Слабость воли, обусловленная кислородным голоданием, причина того, что удача не всегда сопутствует нам».